兵种配合是战场胜负的核心机制。游戏通过还原二战时期陆军、空军、海军的真实作战逻辑,构建了多维度协同体系。不同兵种在射程、机动性、伤害类型上存在天然差异,例如装甲部队克制步兵但惧怕反坦克炮,而火炮单位依赖视野却对集群坦克束手无策。这种环环相扣的克制关系,迫使玩家必须动态调整战术组合,而非依赖单一兵种的无脑推进。

战场环境的复杂性进一步放大了兵种配合的价值。森林地形能提升炮兵输出但限制坦克机动,沙漠地图则考验补给线的维护能力。侦察车作为视野核心,其部署位置直接影响火炮和空军的打击效率,而攻城车若缺乏坦克吸引仇恨,极易被炮塔集火摧毁。这种基于地形和战术链的深度互动,使得每一次兵力调配都需要权衡攻防、速度与火力的平衡。

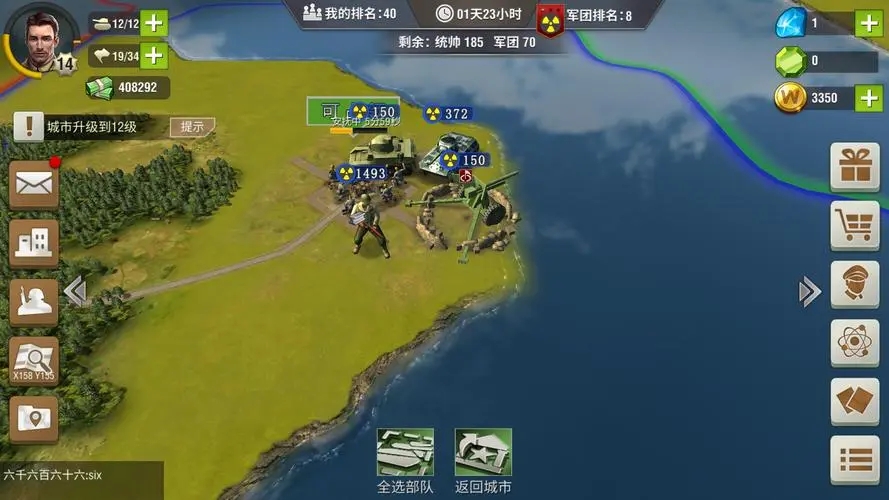

从微观操作层面看,兵种配合的本质是伤害分摊与目标优先级管理。装甲单位需顶住前线承受伤害,为后排火箭炮和自行火炮创造输出空间;战斗机护航轰炸机时,必须预判敌方防空火力的覆盖范围。游戏通过模块化损伤系统强化了这一逻辑,例如载具履带受损会丧失机动性,迫使玩家更注重兵种互补而非堆叠数值。

兵种配合的终极目标是实现战场资源的动态转化。前期轻型坦克配合摩托化步兵快速扩张,中期重坦与反坦克炮形成攻防枢纽,后期火箭炮与舰载机完成跨区域压制。这种递进式的资源转化策略,既符合历史战役中兵种迭代的规律,也赋予了玩家从局部战术到全局战略的成长空间。

游戏的策略深度恰恰源于对真实战争逻辑的提炼与简化。兵种属性差异、地形加成、视野规则等设计,共同构成了一个允许创造性战术诞生的沙盒。当玩家能够精准计算装甲冲锋与炮兵火力的时间差,或利用海军俯冲轰炸机切断敌方补给线时,二战风云的战场便从数据碰撞升华为一场智谋的较量。